お米づくりに挑戦(やってみよう!バケツ稲づくり)

バケツ稲づくりとは?

次代を担う子どもたちに、稲作体験をしてもらうことで農業を身近に考えるきっかけとなってほしい。そんな思いからJAグループでは、「バケツ稲づくりセット」の配布を平成元年より実施しています。

次代を担う子どもたちに、稲作体験をしてもらうことで農業を身近に考えるきっかけとなってほしい。そんな思いからJAグループでは、「バケツ稲づくりセット」の配布を平成元年より実施しています。

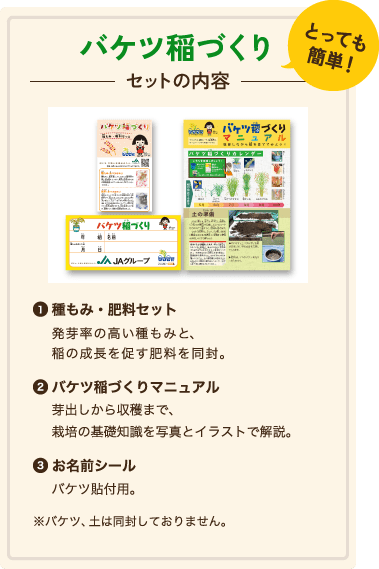

バケツ稲とは、「バケツで育てる稲」のことです。バケツと土を用意すれば庭やベランダなど場所を選ばず、手軽に稲作を体験することができます。種もみ・肥料セット、バケツ稲づくりマニュアル、お名前シールがセットになった「バケツ稲づくりセット」は、家庭での食育体験のツールとして、そして、学校教育の現場では、稲作を学ぶ教材として幅広く活用されています。

あなたもぜひバケツ稲づくりに挑戦して、稲の成長、そして収穫の喜びを体験してみませんか?

~バケツ稲づくり栽培のスタート限界時期について~

JAグループバケツ稲づくり相談室では、通常5月上旬の栽培開始(芽出し)を奨励していますが、気象状況が温暖で温かい日が続いていれば6月上・中旬から栽培を始めても、秋に実が入るまで育てることができます。西日本では、関東よりもさらに温暖のため生育が早く、日照不足や長雨が無ければ6月中旬からスタートしても収穫まで育てることができます。栽培をスタートする目安にしてください。

- ・小・中学校、特別支援学校等の学校、教育委員会、幼稚園、保育園、公共施設・公益法人などのお申し込みはこちらからお願いします。

- ・JA・JAグループ、個人の方は、「JA・JAグループ用申し込みフォーム」または「個人用申し込みフォーム」からお申し込みください。

- ・送料をご負担いただきます(着払い)。

- ・250セットを超えるお申し込みは、複数梱包でのお届けとなりますので、梱包ごとの送料がかかります。

【お届け先地域別送料】※令和7年10月1日現在 日本郵便(株)公表価格

| 地域 | 10セット | 20セット~ 100セット迄 |

110セット~ 250セット迄 |

|---|---|---|---|

| 北海道・九州 | 344円 | 1,410円 | 1,710円 |

| 東北・関東・信越・ 北陸・東海 |

880円 | 1,200円 | |

| 近畿 | 990円 | 1,310円 | |

| 中国・四国 | 1,150円 | 1,440円 | |

| 沖縄 | 1,450円 | 1,810円 |

- ※送料は着払いで、現金の他、郵券(切手)での支払いが可能。

- ※最小申し込み単位は10セットからとなります。

- ・JA・JA中央会(JA青壮年部・JA女性組織含む)、JAグループ各連合会、関連会社、子会社などJAグループのお申し込みはこちらからお願いします。

(JA・JAグループが地元の学校や団体の申し込みをとりまとめて申し込む場合はこちらからお願いします) - ・学校・団体、個人の方は、「学校・団体用申し込みフォーム」または「個人用申し込みフォーム」からお申し込みください。

- ・事業推進等でのご利用の場合は、バケツ稲づくりセット代及び送料は有料となります。

※個人の方からのお申し込みフォームは、

令和8年3月2日(月)から開設いたします。

大変申し訳ございませんが、今しばらくお待ちください。

後援・協賛・推薦団体について

| 主催 | (一社)全国農業協同組合中央会 | ||

|---|---|---|---|

| 後援 | 文部科学省 | 農林水産省 | |

| 全国都道府県教育委員会連合会 | 全国市町村教育委員会連合会 | ||

| 全国連合小学校長会 | |||

| 協賛 | 全国農業協同組合連合会 | 全国共済農業協同組合連合会 | |

| 農林中央金庫 | (一社)家の光協会 | ||

| (株)日本農業新聞 | 全国厚生農業協同組合連合会 | ||

| (一社)全国農協観光協会 | (公社)米穀安定供給確保支援機構 | ||

| 推薦 | 全国小学校理科研究協議会 | 全国小学校社会科研究協議会 | |

| 全国小学校生活科・総合的な 学習教育研究協議会 |

日本理科教育協会 | ||

| 日本理化学協会 | 日本生物教育会 | ||

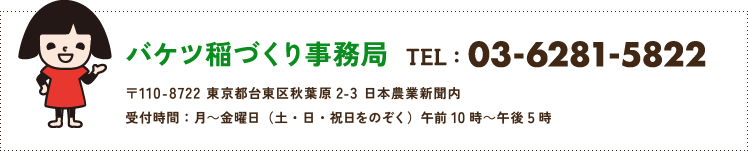

お問い合わせ

バケツ稲づくりセットやバケツ稲づくりマニュアルに関するご質問やご意見は、以下のメールフォームよりお問い合わせください。