稲の穂をよく見てみよう!

稲は、穂の元になる幼穂(ようすい)ができ始めると、それまで茎や葉の成長に使っていた栄養を、幼穂に送り始めます。ほとんどの栄養を穂に送るため葉や茎には栄養が届けられなくなり、古い葉から枯れ始めます。穂が実るほどに、葉や茎は茶色になり枯れていきます。もみの色も茶色くなり、その色合いは黄金色と言われています。もみが黄金色になるにつれて米ができていきます。

今回は、稲が全力をあげて育てようとする穂についてご紹介します。

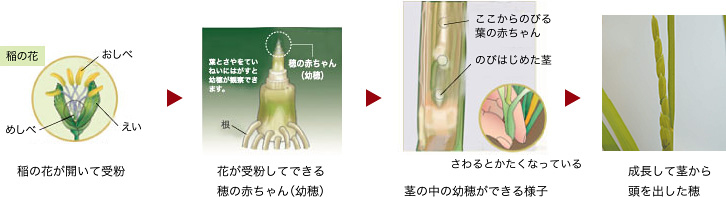

穂の赤ちゃん(幼穂)ができる

穂の赤ちゃん(幼穂=ようすい)ができ始めると、茎が太くなってふくらんで固くなってきます。

中干しをしてから約1カ月くらいの間を目安に茎を触ると、幼穂ができている茎はそうでない茎に比べて固く、触った感触が違うためにすぐに分かります。

幼穂ができてから20日ほどで、穂が茎の間から姿をあらわします。

幼穂ができ始めてから穂が出るまでの期間に気温や水温(17℃以下)が低くなると、花粉ができにくくなるため、1本の穂につくもみの数が少なくなったり、中身が空(不稔=ふねん)になったりします。

この時期に急に寒くなった時は、いつもよりバケツに水を多く入れましょう。

水は空気より比熱(=その物質を1グラムにつき1度温度を上げるために必要なエネルギー量)が高いため、寒さが稲に伝わりにくくなり、稲を守る効果があります。

スズメ対策

穂ができはじめたら、スズメが穂を食べにきます。

スズメが来ても食べられないように、対策を取る必要があります。

対策方法としては、稲の周りに網を張る方法 が一番です。網目は、スズメが通り抜けられないような大きさを選びます。また、設置するときは、スズメが勢いよく飛んで来て、米を食べようとくちばしを稲に近付けても、くちばしが稲に届かない程度の間かくを空けてください。網目が細かいものは、中の湿度が高くなりやすく、いもち病などが発生することがあるので避けましょう。